很多人都以为——只要是亲人,只要是三代同堂,孩子自然就能和外婆亲近。

但现实却是:

不是谁带孩子,孩子就一定会亲谁;

不是隔辈亲的“外婆”,就一定能“带出感情”。

尤其是很多父母把孩子放在外婆家一带就是几年,

结果孩子反而跟外婆关系很“平”,这让外婆心酸,也让父母困惑。

今天我们就来讲讲:为什么外婆带外孙,反而不亲?

这背后,其实有四个很现实的原因。

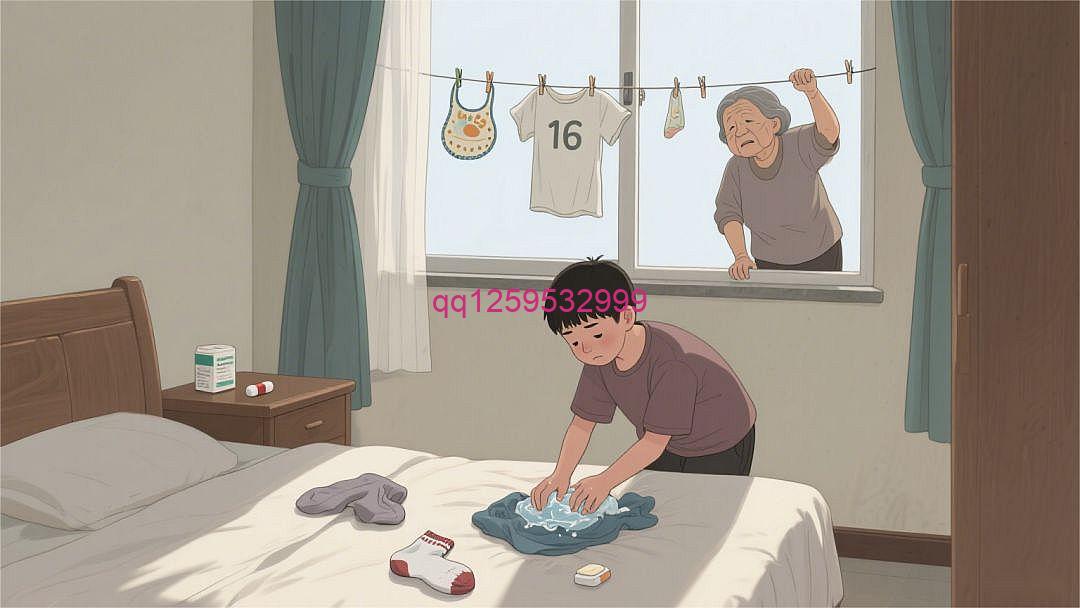

01. 带孩子≠陪孩子,外婆常常“只管生活不管情感”

很多外婆是怎么带孩子的?

-

按点喂饭,按时洗澡;

-

早上送幼儿园,下午接回来;

-

晚上睡觉前讲个故事,第二天继续循环。

她们不是不尽心,而是太辛苦,

忙到没有时间也没有精力跟孩子真正“玩”起来、聊起来。

但孩子的情感链接,不是靠“照顾”,而是靠“陪伴”。

不是你给他吃穿他就会感恩,而是你陪他笑、陪他闹、陪他犯错、陪他成长。

很多外婆在带娃的角色里,其实更像一个保姆、一个守护者,却很难成为那个“玩伴”或“精神依靠”。

于是,在孩子眼里,外婆是好,但不是“最亲”。

🔸延伸思考:

外婆的付出值得尊重,但情感的连接,不能只靠“实用价值”。

02. 生活方式代沟太大,亲情变成了“高频冲突”

外婆那一代人,节俭、保守、吃苦耐劳,带孩子讲求“规矩”和“忍耐”。

而现在的孩子,从小讲“尊重”“沟通”“表达”,甚至很会“反驳”。

结果就变成——

-

外婆说:“别挑食。”孩子说:“我不喜欢这个味道。”

-

外婆说:“吃饭不许玩手机。”孩子说:“我就要玩。”

-

外婆说:“早点睡觉。”孩子说:“我还不困。”

三句话不到就吵起来。

很多外婆不是不想亲近,

而是每次沟通都失败、每次交流都拧巴,渐渐地就不说了,孩子也不愿亲近了。

久而久之,孩子觉得外婆“凶巴巴”,外婆觉得孩子“没教养”——

彼此心里都有话,却谁也不想再开口。

可怜又可惜,亲情不是没了,而是被误解和无效沟通磨掉了温度。

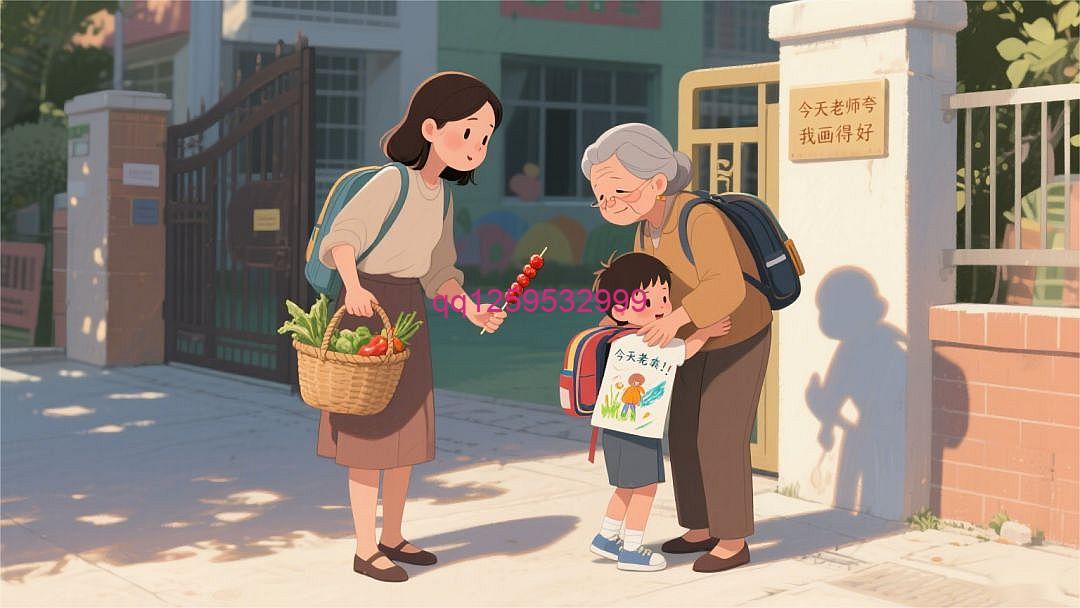

03. 父母“假手于人”,却不教孩子感恩与尊重

有的父母把孩子送去外婆家,心安理得;

但从不教孩子一件事:外婆不是天生该为你服务的。

他们嘴上说“外婆对你多好”,但实际行动里却是:

-

孩子顶撞外婆时不教育;

-

外婆累了抱怨时不回应;

-

孩子嫌外婆做饭难吃时只笑笑不管……

甚至还会在孩子面前说一些贬低外婆的话,比如:“我妈这人啰嗦,你别理她。”

这样久了,孩子会怎么想?他会觉得——

“你们都不把外婆当回事,我为什么要尊重她?”

孩子的心,是看大人怎么做的,不是听你怎么说的。

真正的“亲情教育”,不是靠嘴说“你要亲外婆”,

而是从你自己是否尊重、珍惜、感谢她开始。

04. “亲子分离”模式下,外婆只是个“过渡角色”

很多孩子小时候由外婆带,等上幼儿园后就接回家,由父母亲自养。

这本是一种现实安排,但对孩子来说,形成了一种“亲子错位”感。

-

小时候最熟的是外婆,结果上幼儿园后突然断了联系;

-

刚习惯外婆带的节奏,忽然换成父母接手;

-

再回到外婆家,就有点“不熟”“不自在”。

孩子的情感连接,其实非常依赖稳定和持续。

但“只在幼年阶段依赖外婆,后来很少再深接触”,

就让外婆变成了一个“过渡照看者”,不是长期依靠的“情感依附对象”。

说白了,不是不亲,而是亲过了、断了,再也没补上。

儿童依恋关系的建立,需要连续性和安全感,而很多“临时托育”的方式,很容易破坏这种依恋。

我们都说“隔代亲”,说外婆是最心疼外孙的那个人。

但现实却是,不是谁辛苦带孩子,孩子就会回报以亲密。

亲情,从来不是靠牺牲和劳累换来的,而是靠尊重、理解和高质量陪伴慢慢养成的。

也希望每一位父母都明白:

-

不要指望孩子天生就知道感恩;

-

不要忽视老人的情绪和委屈;

-

更不要把亲情变成冷冰冰的“任务分工”。

亲情是一场双向奔赴,孩子需要教,老人需要被爱,

而父母,是中间最重要的桥梁。

暂无评论内容